NHKのドキュメンタリー番組でも紹介され、ヴァイオリンの名器「ストラディヴァリウス」の世界の市場で取引可能とされる50 挺のうち、なんと8挺を管理保管されているという「株式会社日本ヴァイオリン」の工房を訪ね、代表の中澤創太氏(2009外独)から貴重なお話の数々を拝聴させていただき、「ストラディヴァリウス」による演奏も聞かせていただいた、夢のような見学会の模様を、今回参加できなかった方々のためにご報告いたします。

「大人の社会見学 〜製作工房を訪ね、ヴァイオリンの魅力に迫る〜」

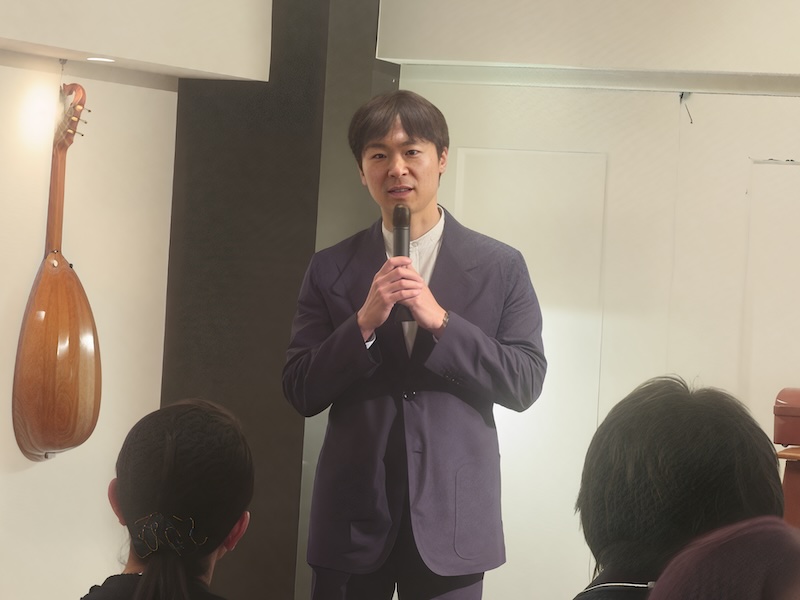

株式会社日本ヴァイオリン代表取締役社長中澤創太(なかざわ そうた)氏講演とヴァイオリン工房見学会

日時: 2025年06月11日(水)14時〜16時

場所: 東京新宿・(株)日本ヴァイオリン

当日は、時々雨模様のあいにくの天気でしたが、定員いっぱいの参加者が新宿にある(株)日本ヴァイオリンに集合。講演では、同社代表取締役社長中澤創太氏がヴァイオリンに対する深い思いと、今後の抱負について語ってくださいました。

第1楽章 中澤創太氏講演会

ヴァイオリンへの情熱と業界の課題

中澤氏のヴァイオリンへの思いは、幼少期に遡ります。家業だけでなく、母親がヴァイオリニストでもあり、ヴァイオリンは常に身近な存在でした。しかし、小中学校時代にはスポーツに人気があり、ヴァイオリンを弾く生徒がほとんどおらず衝撃を受け、自身の好きなことを話せない環境だったといいます。この経験が、ヴァイオリン業界を盛り上げたいという現在の活動の原点にあると語りました。

高校時代はヴァイオリン業界のメッカであるイギリスで過ごし、鑑定や調整技術を学びました。しかし日本ではヴァイオリンの業界で生計を立てるのが難しいという現実も目の当たりにします。上智大学に入学し、家業を手伝いながら、5年かけて卒業後、電通に入社。音楽イベントも担当し、マーケティング戦略のノウハウを習得し、約6年で退職し、家業に戻りますが、その経験は、現在の仕事にも活かされクラシック音楽業界の発展のためにも役に立っています。

ストラディヴァリウスとグァルネリ・デル・ジェスへの深い洞察

講演では、ヴァイオリンの最高峰とされるストラディヴァリウスとグァルネリ・デル・ジェスについて、中澤氏の深い知識とこだわりが披露されました。

ストラディヴァリウスは、アントニオ・ストラディヴァリが93歳で亡くなるまでに1000本以上を製作し、現在も約600本が現存すると言われています。その特徴として、中澤氏は以下の点を挙げました。

●音のプロジェクション(音のとおり)への意識と先見性: 数千人規模の大ホールでも音が後方までクリアに届く能力は、現代の規模のコンサートホールの出現を「予言」していたかのようであり、その先見性がストラディヴァリの凄さだと語ります。

●アーチの形状: 音のプロジェクションを可能にしているのは、アーチの形状がフラットに抑えられている点です。

●完璧なパターン(形): 科学が発達した現代でも、ストラディヴァリが作り出したヴァイオリンの形を超えるものはなく、現在でも多くの製作者がその作品をお手本にしています。

● 渦巻き(スクロール): ヴァイオリンの個性が最も現れる部分であり、オリジナルであるか否かで価値が数億円も変わることもあります。

●音色: 深みがあり、音の濃さが際立つストラディヴァリウスの音色は、一つの音に様々な色や景色が込められていると評されています。

一方、ライバルのグァルネリ・デル・ジェスの作品は、40代で亡くなるまでにわずか200本しか製作されなかったため、流通量が非常に少なく希少性が高いと説明がありました。中澤氏によると、日本では残念ながら知名度は低いが、日本のトップヴァイオリニストの約半数がグァルネリ・デル・ジェスの楽器を使用しているそうです。ストラディヴァリがその存在を恐れ、晩年の作品にはグァルネリ・デル・ジェスの作風に似た部分が見られるほどだったと解説しました。

ヴァイオリン業界の発展への貢献

中澤氏は、子供の頃から抱いていた思いもあり、ヴァイオリン業界の発展に尽力しています。特に話題となったのが、2018年に森アーツセンターギャラリーで開催した企画展「ストラディヴァリウス 300年目のキセキ展」です。世界中のストラディヴァリウス21挺を日本に集めるという前例のない企画で、わずか1週間の開催ながら世界一の動員数を記録し、大きな話題を呼びました。中澤氏は、世界的な名器を多くの人に知ってもらい、興味を持ってもらうようなイベントを企画したかったと語りました。

また、NHKの番組「ステータス#2メシア〜究極のストラディヴァリウス〜」では、オックスフォード大学のアッシュモレアン博物館に展示されているストラディヴァリウス「メシア」が紹介されました。「メシア」は、ほぼ完璧な状態で保存されており、300年間事故がなかったことから「奇跡」と呼ばれています。(なお同番組は「第41回ATP(日本テレビ番組製作社連盟)賞テレビグランプリ 情報・バラエティ部門」で「最優秀賞」を受賞)

中澤氏は、今後もストラディヴァリウスとグァルネリ・デル・ジェスの作品の比較展示など、ヴァイオリンの魅力を伝えるための新たな企画を検討していると語りました。

第2楽章 中村太地(なかむら だいち)氏によるヴァイオリン演奏

講演に引き続き、ウィーン在住のヴァイオリニスト中村太地氏によるヴァイオリン演奏が行われました。中村太地氏はブラームス国際コンクール第1位を受賞するなど、大変な経歴の持ち主ですが、2014年にはフリッツ・クライスラー国際コンクール特別賞も受賞しており、当日はクライスラーが愛用していたことから「クライスラー」の名がつけられているストラディヴァリウスでクライスラーの名曲を披露。艶のある豊かな音色と響きに酔いしれました。またストラディヴァリウスとグァルネリ・デル・ジェスの聴き比べという贅沢な趣向もあり、参加者はその素晴らしい音色に聞き入りました。

第3楽章 ヴァイオリン工房見学

最後に行われた工房見学では、熟練のスタッフによる丁寧な説明があり、参加者はヴァイオリン製作の奥深さに触れる貴重な体験をしました。

数名ずつ交代で見学しましたが、工房で説明を担当された方にこの仕事を始められたきっかけを質問したところ、子供の時からヴァイオリンが好きで、この道に入られ海外で修行を積んでこられたとのこと。またニス用のパレットには、茶系だけでなく青色の色材もあり、色彩の調整も含めニスを塗るときは均一に塗布しないと音にも影響するので、最後の仕上げまで気が抜けないとのことでした。社内の壁には油彩画が飾ってありましたが、工房の方の作品と伺い、職人技を超越したすぐれたアーティストの集団であることを認識しました。

中澤氏の講演は、ヴァイオリンへの深い愛情と、その魅力をより多くの人々に伝えるための熱意に満ちたものでした。彼の取り組みは、ヴァイオリン業界の未来を切り開くものとして、今後も注目されるでしょう。

2025年07月02日

マスコミ・ソフィア会常任幹事

山田洋子(1977外独)

追伸:

今回の見学会では、会場の都合で定員20名で締め切らせていただいたため、多数の方に参加お断りをさせていただき失礼致しました。いずれまた時期を見て開催したいと考えておりますので、ぜひその際にご参加いただければ幸いです。

見学会担当

手島真理子(1973文仏)

参考

中澤創太プロフィール

https://ja.wikipedia.org/wiki/中澤創太

日本ヴァイオリン東京本社

https://www.nipponviolin.com/

https://x.com/NipponViolin

上段左:中澤氏、上段右:中澤氏と中村氏(これがストラディバリウス!)、中段左:中村氏演奏、中段右:バイオリン工房、下段:参加者と集合写真

|

|

|

|

|

|

Cumsophia Online

Cumsophia Online