円熟した江戸の話芸に酔う

◆秋季「カルチャー・ソフィア寄席」レポート

好評のトークショーは「江戸の時刻」

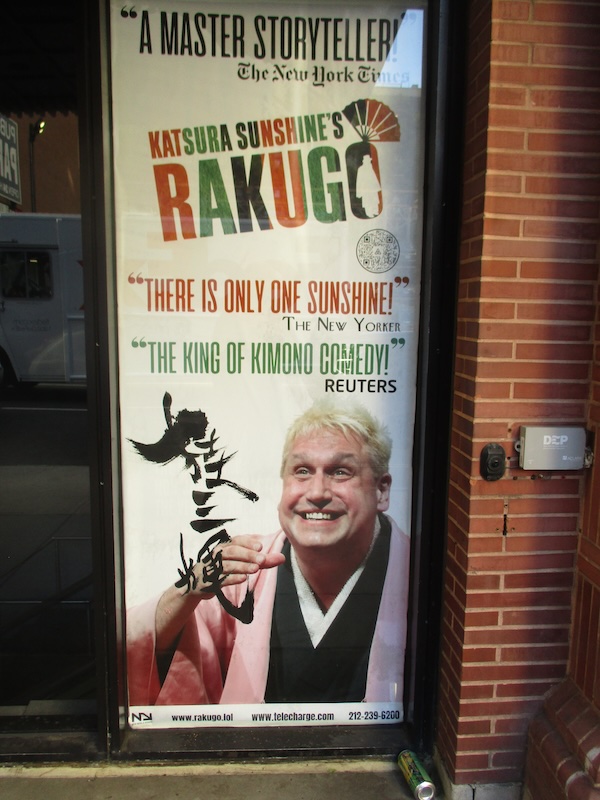

「マスコミ・ソフィア会」と「落語ソフィア会」の共催による江戸文化シリーズ秋季企画「第2回カルチャー・ソフィア寄席」が、10月11日(土)午前11時よりソフィアンズクラブ会議室にて開催されました。マスコミ・ソフィア会では、上智大学出身の噺家の方々と協力し、江戸文化が誇る話芸の粋、「古典落語」を披露していただくことで、豊かな大人のカルチャー時間を楽しむ機会を提供してまいりました。近年では、落語は世界でも高く評価され、「RAKUGO」として広がりを見せています。

秋季「カルチャー・ソフィア寄席」は、枝川葉子常任幹事の総合司会のもと、大越武マスコミ・ソフィア会長による恒例の前座オチ、「奈良のシカが外国人によって蹴られた」という一言で幕を開けました。

最初の演目は、真打ちの入船亭扇治師匠(1986年文学部新聞学科卒)が登壇されました。江戸時代の夜鳴きそば屋の掛け声を巧みに再現しながら、そば代を一文ごまかす男に感心して翌日自分も真似をして失敗するという、古典落語ならではの滑稽な一席『時そば』で、軽妙に寄席の幕を開けました。

続いて、二つ目の春風亭枝次さん(2014年文学部新聞学科卒)が、高座に上がられました。夢の話をきっかけに長屋の住人・喜八とお咲夫婦の掛け合いが繰り広げられる『天狗裁き』で、会場は笑いの渦に包まれました。

中入りの後は、『時そば』にちなみ、寄席の視点から江戸の文化を理解しようという趣旨のトークショー「江戸の時刻」が行われました。スライドを映しながら、扇治師匠と枝次さんの軽妙な掛け合いで進行しました。当時、世界有数の大都市へと発展した江戸では、商業活動に欠かせない時間の管理のため、幕府の天文方が一日を十二支で分け、江戸市中九つの寺に鐘を撞かせることで時を知らせていました。「明け六つ」「暮れ六つ」といった落語にも登場する時刻の言葉の解説に加え、徳川家康がスペイン国王から贈られた日本初のゼンマイ時計や、幕末期に水戸藩主・徳川斉昭が愛用した印籠時計の逸話など、落語理解をより深める興味深い豆知識がユーモアを交えて紹介されました。

トリを務めたのは、再び入船亭扇治師匠。目利きの茶道具屋の主人が茶店で茶碗を眺めて「はてな」とつぶやいたことから、別の男がその茶碗にきっと価値があると信じて買い取り、やがて茶道具屋へ売りに行くという古典落語『茶金』を披露されました。師匠の円熟味あふれる語り口が、聴衆を魅了しました。

その後の懇親会では、タイからの留学生も交え、出演者を囲んで和やかな雰囲気の中、ビールやワインを片手に会話が弾みました。会場では「カルチャー・ソフィア寄席」特製のトートバッグ(1000円)とクリアファイル(300円)も販売され、こちらも好評を博しました。

好評のうちに幕を閉じた「カルチャー・ソフィア寄席」は、来春にも開催が予定されています。

2025年11月08日

マスコミ・ソフィア会 監事 会報「コムソフィア」編集

向山肇夫(1963法法)

Cumsophia Online

Cumsophia Online